L’association existe depuis 1954, son objet est :

« promouvoir des actions culturelles visant à développer le rayonnement de la ville de Cordes »

Ses buts:

– faire rayonner la cité de Cordes-sur-Ciel

– rassembler les Amis de la cité et de ses environs (le comtat)

– réunir dans des comités locaux, en région, les amis de Cordes, adhérents ou non

– rechercher, faire éditer et diffuser au public des articles évoquant les personnages, évènements, activités, littérature, arts et histoire de Cordes et du Comtat Cordais

– réaliser, seule ou en association, des actions de sauvegarde du patrimoine local

L’Harmonie cordaise, de 1856 à 1963

Par Maurice Diéval

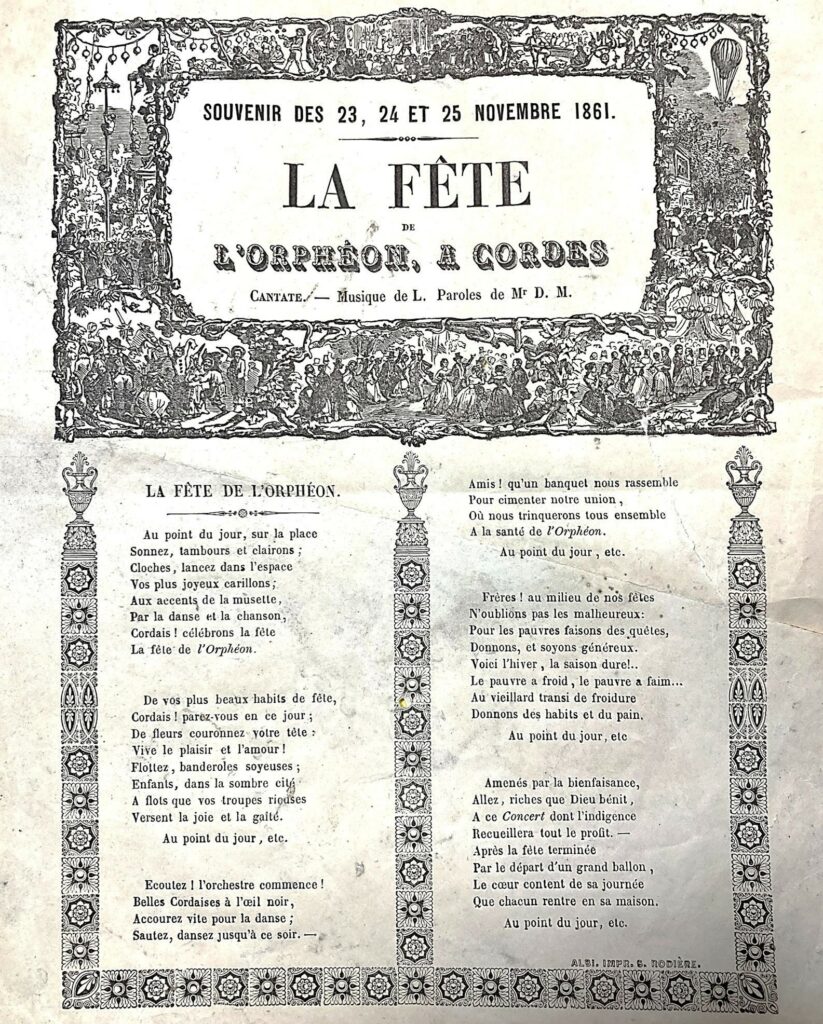

Cet article est la poursuite de la recherche entreprise par M. Marcel Delouche, parue dans la revue de l’association de juillet 1984. L’auteur reprend des écrits de M. Delouche (en italique dans le texte) et apporte des compléments ou présente de nouvelles données. La Chorale Cordaise est le nom donné à l’orphéon (fanfare) dès son origine.

Petit rappel historique : Naissance de la pratique musicale en France.

Historiquement, la pratique musicale prend naissance dans la musique militaire. La Révolution française et le

sentiment national sont exacerbés par les musiques militaires lors des grandes fêtes révolutionnaires (1). Un décret de la Convention du 16 thermidor an III (3 août 1795) fonde le Conservatoire National de Musique dans le but de « former des artistes nécessaires à la solennité des fêtes républicaines ». Il fonctionne jusqu’en 1814, est fermé pendant la Restauration et devient l’Ecole royale de musique jusqu’en 1842. Avec la fin des guerres napoléoniennes le répertoire évolue et son but est clairement affirmé : conserver le patrimoine musical français, innover sans dénaturer. (2)

La révolution industrielle va faire évoluer les instruments. Blümel invente le piston en 1815, Stötzel en munit sa trompette en 1820, Halary conçoit le premier cornet à piston en 1830, d’un prix modeste qui permet une grande diffusion ; en 1841 le Belge Adolphe Sax présente un instrument de sa création : le saxophone, et il fonde sa maison à Paris.

En 1819 est créée la Société pour l’Instruction Elémentaire qui engage Louis Boquillon, dit Wilhem, pour organiser l’enseignement de la musique ; il en simplifie l’étude pour la rendre accessible au plus grand nombre et produit la « méthode mutuelle » adoptée dans toutes les écoles de Paris. (3) Une fois par semaine Wilhem réunit des enfants pour chanter en chœur, assemblée nommée Orphéon. Se joignent bientôt à eux les ouvriers après leur journée de travail.

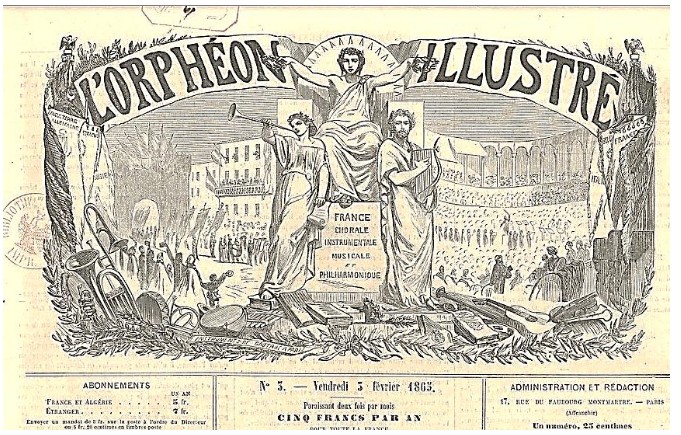

La première rencontre d’Orphéons a lieu à Melun le 28 septembre 1851 ; en 1855 parait la première revue « L’Orphéon » destinée aux sociétés populaires. La loi de 1863 favorisant la libre association va permettre le développement des sociétés musicales.

Dans le même temps on trouve des musiciens cordais en 1866/1867 qui jouent dans les fêtes foraines (4) : Paulin ESCAFFRE 48 ans, Amans REMEZI 43 ans, Eliézer BOYER 33 ans, Jules ANDRE 26 ans ; Charles GUILLOT 18 ans, artiste lyrique, Joue au Théâtre des Familles de Joseph Riboul, qui est de passage à Cordes en 1866.

1856 : la naissance de l’orphéon appelé « la Chorale Cordaise »

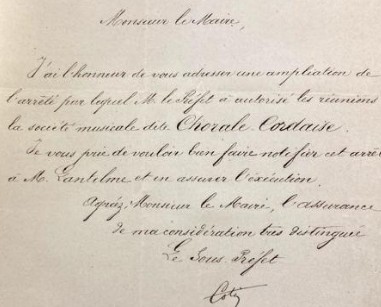

Un groupe de 33 musiciens constitue le corps de musique, le président étant M. Anatole Lantelme et le chef de musique M. Gustave Lassave. L’arrêté de création est pris le 3 décembre 1861 (69 EDT 2 R 4).

Gustave Lassave : il était le fils de Jean-François Lassave, professeur de musique et devenu directeur à Toulouse. Il enseignait le chant, le solfège et pratiquait le violoncelle.

Entre 1823 et 1827, il a érigé une succursale à Toulouse de l’Ecole Royale de musique de Paris. Sa mère était Jeanne Justine Pierrette Gaugiran née à Toulouse, fille de François Gaugiran, médecin, Président de la Société de médecine de Toulouse, né à Milhars de Abel Gaugiran, notaire. Gustave Lassave épouse Rosalie Lucie Elmaïde Prunet en 1854 à Cordes. Il y a une très grande différence d’âge, lui a 44 ans et elle en a 17. De leur mariage naîtra à Cordes, Justine Cécilia Lassave le 10 avril 1857 (4). On pourrait présumer qu’ils ont habité au moins 3 ans à Cordes car en 1862 le chef de musique est M. Thomières, puis M. Deprats.

L’arrêté de création comprend 3 articles : 1/ M. Lantelme est autorisé à former à Cordes une société dite Chorale Cordaise dans le but exclusif de faire de la musique. 2/ les réunions ne pourront se prolonger au-delà de onze heures du soir. 3/ en cas de contravention de la part des membres de l’association aux dispositions précédentes, la présente autorisation leur sera immédiatement retirée … (69 EDT 2 R 4)

Les musiciens sont : Carrat Auguste, Salarnié, Laville, Blache, Laporte, Taillefer, Bouzinac, Chayssac, Lacroux, Paulin Léon, Privat, Céré, Bouquié, Sicard, Raynaud, Deltel Paul, Soubrié, Deletel Armand, Prunet Léon, Servières, Laurio, Boyer, Tisseyre, Rivenc Oscar, Journès fils, Higon, Favarel, Seres Hypolite, Loubers, Barthe, Marty, Gasquet. (69 EDT 2 R 3)

La vie de la Chorale cordaise jusqu’en décembre 1866

« C’est ainsi que le 11 mai 1856 le conseil municipal délibère sur une demande de subvention émanant du « corps de musique de la ville de Cordes » pour l’achat de musique et frais d’éclairage. La municipalité d’alors ne donna pas suite. En 1861 M. Lantelme reformule sa demande pour l’éclairage nécessaire aux répétitions. Le 25 mai 1862 le conseil municipal délibère sur une demande de subvention pour faire l’acquisition d’une bannière : principe adopté mais aucune décision concernant le montant… En août M. Lantelme renouvelle sa demande, la bannière vient d’être achetée et a coûté plus de 600F (environ 2 000€). Le conseil vote une subvention de 200F. la bannière précèdera désormais la société dans toute ses sorties tant à Cordes qu’à l’extérieur, et ce jusqu’à la disparition de la société. »

Séance inaugurale le 10 décembre 1861 : « Monsieur le Maire, j’apprends à l’instant que le conseil municipal de Cordes entre en séance à 2 heures. Veuillez je vous prie au nom de la société de l’Orphéon le prier de vouloir bien honorer de sa présence notre séance solennelle d’inauguration qui a lieu ce soir à 4 heures précises dans la salle de répétition. L’Orphéon sera heureux de se faire entendre dans cette circonstance, à vous d’abord Monsieur le maire qui nous portez tant d’intérêts, et aux zélés administrateurs de cette ville. »

Nous connaissons l’uniforme de la chorale, décrit lors du concert de Rodez dans le Journal du Tarn n°98 :« Les membres de la Chorale cordaise sont arrivés dans la nuit de samedi à dimanche à Rodez ainsi qu’on l’avait annoncé, et ont reçu un cordial accueil de la musique municipale. Ils ont assisté avec elle au banquet donné à l’Hôtel du Midi et ont parcouru plusieurs fois en cortège les rues de la ville, précédé de leur riche bannière aux armes de la ville de Cordes Gustave Lassave : il était le fils de Jean-François Lassave, professeur de musique et devenu directeur à Toulouse. Il enseignait le chant, le solfège et pratiquait le violoncelle.

Entre 1823 et 1827, il a érigé une succursale à Toulouse de l’Ecole Royale de musique de Paris.

Sa mère était Jeanne Justine Pierrette Gaugiran née à Toulouse, fille de François Gaugiran, médecin, Président de la Société de médecine de Toulouse, né à Milhars de Abel Gaugiran, notaire.

Gustave Lassave épouse Rosalie Lucie Elmaïde Prunet en 1854 à Cordes. Il y a une très grande différence d’âge, lui a 44 ans et elle en a 17. De leur mariage naîtra à Cordes, Justine Cécilia Lassave le 10 avril 1857 (4). On pourrait présumer qu’ils ont habité au moins 3 ans à Cordes car en 1862 le chef de musique est M. Thomières, puis M. Deprats. et revêtus de leur costume : tunique noire avec broderies violettes, pantalon blanc, béret bleu avec glands de diverses couleurs, lyre brodée à la boutonnière. »

La population de Cordes était très fière et attachée à son orphéon, comme en témoigne son retour du concours d’Agen où ils avaient remporté le 1er prix, médaille de vermeil : (article de La France chorale n° du 10 juin 1862) « Cordes, le 20 mai 1862 – La ville de Cordes gardera longtemps le souvenir de la fête du 19 mai. On attendait dès le matin avec anxiété des nouvelles de la Chorale cordaise qui était allée concourir à Montauban, sous la direction de M. Thomières, chef de la Lyre Albigeoise qui, avec complaisance et un dévouement au-dessus de tout éloge, avait voulu remplacer le directeur de cette société empêché à son grand regret de conduire à la victoire cette jeune et intrépide phalange.

Ainsi après 5 mois de travail au plus, cette société avait donc triomphé de plusieurs Orphéons rivaux dont quelques-uns comptent plus de deux ans d’existence. Ce succès fut accueilli avec des transports d’enthousiasme. A 5 heures du soir, au moment où la bannière de l’Orphéon fut aperçue radieuse et étincelante sur la route de Lexos, les canons tonnèrent sur les remparts de la ville. A ce signal la population entière courut à la rencontre des vainqueurs qui, au son des tambours de ville, portant des palmes de laurier, ivres de joie, acclamés par la foule et chantant le chœur du Départ du régiment, furent reçus par les autorités à l’entrée du faubourg.

C’est alors que M. Armand Deltel, premier adjoint en l’absence de M. le maire (Félix Barthes), d’une voix émue, s’adressant à l’Orphéon et à son directeur qui était venu jouir de son triomphe, leur exprimer toute sa reconnaissance et celle de ses compatriotes. Le directeur a répondu en quelques mots et avec une vive émotion à ce discours.

Le cortège s’est ensuite dirigé au milieu des acclamations de la foule vers la mairie où la bannière, couverte de lauriers et ornée de sa glorieuse médaille, devait être déposée. Avant de se séparer la société a écouté avec plaisir et reconnaissance quelques mots de cœur qui lui ont été adressés par M. le commissaire de police, cet ardent et sympathique soutien dans notre pays de la cause orphéonique.

Mais la fête ne devait pas se terminer si tôt. Vers 8 heures, la Chorale, sous l’habile commandement de M. Thomières, son directeur honoraire, est venu offrir une brillante sérénade à M. Lantelme, fondateur et président de la société. Après un discours plein d’à-propos et rempli de convenance, M. C., vice-président de la société, s’est avancé et a offert deux couronnes de lauriers à MM. Lantelme et Thomières. Cette gracieuse et charmante attention a provoqué une explosion de bravos et d’enthousiasme.

A 9 heures le cortège se rendait à la place de la Halle où un bal brillant avait été organisé par les soins de l’administration municipale. Les quadrilles nombreux se formèrent au milieu d’une foule considérable. La joie des orphéonistes, les héros de la journée, ne connut plus de bornes : la fête se prolongea bien avant dans la nuit ; l’ordre le plus parfait n’a cessé de régner, et la foule s’écoula joyeuse et fière d’une journée dont le souvenir restera à jamais gravé dans le cœur de la population cordaise. »

A cette époque les musiciens actifs sont au nombre de 91 et les membres honoraires 84. La Chorale est sollicitée pour les évènements locaux, comme par exemple en 1865 pour l’arrivée de Mg Lyonnet, archevêque d’Albi : « A 8 heures et demie l’orchestre de la chapelle, la musique municipale, la société chorale cordaise et l’orphéon Sainte Cécile ont donné une sérénade à Monseigneur… l’orchestre de Cordes a fait entendre également une excellente cantate de son habile directeur et un Ave Maria rendu avec beaucoup de méthode et de précision. » (Journal du Tarn n°40 du 20 mai 1865).

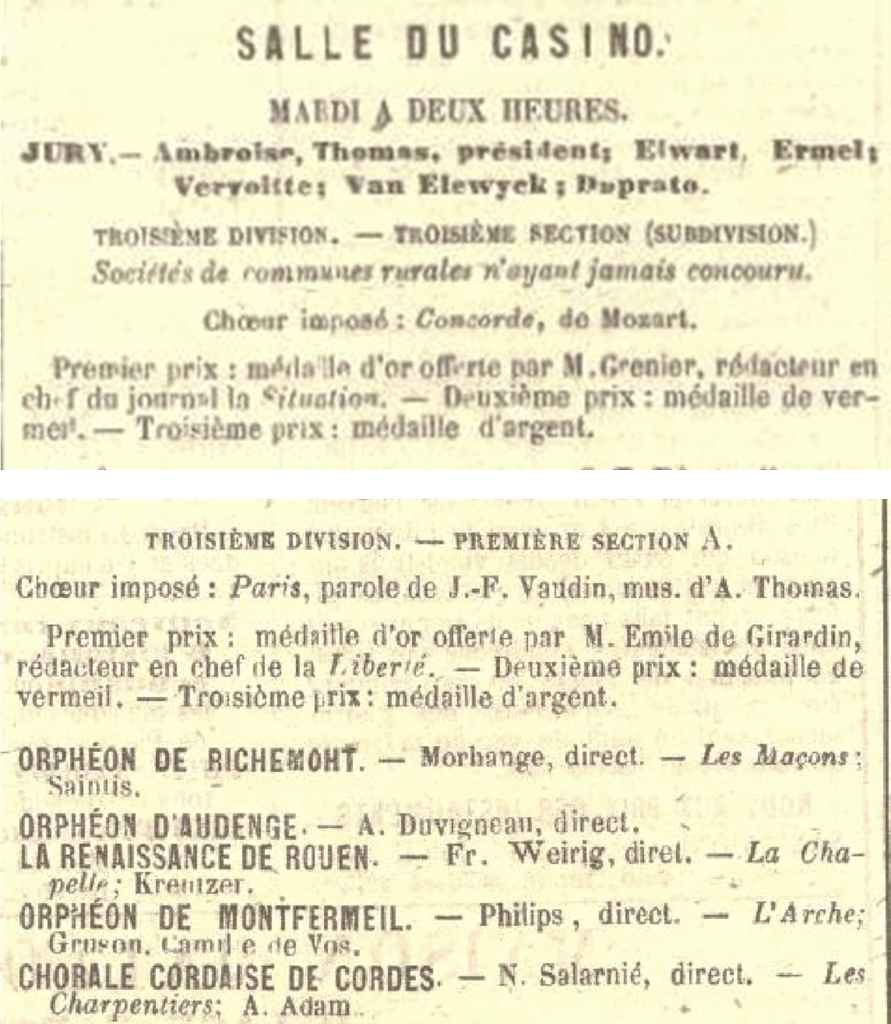

La société a participé à de nombreux concerts et concours régionaux et se taille de beaux succès :

7 décembre 1861 : concours de Rabastens

18 mai 1862 : médaille d’argent au concours d’Orphéons musique et fanfares à Montauban (35 membres, direction M.Thomières), œuvres jouées : le Départ du régiment (L. de Rillé) et Hymen à la Vierge (Lantelme)

(Courrier du Tarn et Garonne du 15/05/1862)

18 mai 1863 : concours d’Agen, premier prix à l’unanimité

12 décembre 1863 : concert à Rodez

07 septembre 1865 : concours d’Orphéon au Capitole, 30

membres, directeur M. Lantelme

(Journal de Toulouse n°247)

En 1866 une enquête est demandée pour l’exposition universelle de Paris ; le président, M. Lantelme, déclare :

30 membres actif et 20 membres honoraires, 3 récompenses :

Montauban 2ème prix, Agen 1er prix, Bayonne 4ème prix.

4 médailles (prix) sont accrochées à la bannière.

Les œuvres figurant au répertoire de la chorale :

Répertoire de Musique Chevé, Les 12 chœurs couronnés,

Laurent de Rillé

13 décembre 1866 : rupture à la Chorale Cordaise

Suite à une situation conflictuelle avec une majorité de musiciens, M. Lantelme annonce son départ pour Castres (à la Direction Générale de l’Enregistrement), il relate dans plusieurs courriers au maire de Cordes, à propos des médailles qui ont disparu :

« … les médailles que je lui ai fait obtenir au prix de mon travail, de mon temps, de mon argent, de ma tranquillité, de ma santé ne sont point perdues… je tenais à faire reproduire ces médailles par la galvanoplastie, je pensais que cette faveur ne me serait pas refusée… Dieu veuille ! Que cette société, mon œuvre personnelle, si peu soutenue, si peu comprise, si peu encouragée, que dis-je, si persécutée… prospère et grandisse pour l’avenir, c’est le vœu le plus cher de mon cœur. Dieu veuille enfin ! que le souvenir de toutes les ingratitudes et les amertumes dont j’ai été abreuvé pendant 6 ans ne soient un remord cuisant dans le cœur d’un grand nombre d’entre eux… je n’oublierai jamais les jeunes gens de cœur et d’intelligence qui me sont restés fidèles. » Les membres de la société avaient fait savoir au maire que la bannière récupérée chez M. Lantelme « avait été laissée dans un mauvais état », qu’il manque les 4 médailles et trois livres de musique, qu’ils souhaitent tout remettre à la ville. (69 EDT 2 R 4)

La Chorale Cordaise se produit à l’exposition universelle de 1867, à Paris. (Gallica : Journal de la France Chorale du 10/08/1867). La société fonctionnera au ralenti ensuite. En 1868, 7 sociétaires demandent le retour des instruments pour dépôt à la mairie de Cordes (cymbales, caisse roulante, caisse claire et instruments en cuivre). Mais le désir de musique reste bien présent chez les Cordais, en témoigne la fondation d’une nouvelle société.

En 1867 le Petit Journal indique : « Savez vous combien la France compte de sociétés orphéoniques ? Trois mille deux cents quarante-trois, formant un total de 147 499 chanteurs. Le département du Nord en possède le plus : 244.

Toutes ces sociétés sont invitées pour le grand festival de l’exposition universelle. En admettant qu’il n’en vienne que le quart, ou même le cinquième, où logera-t-on ces trente mille orphéonistes arrivant le même jour par les sept chemins de fer aboutissant à Paris et débouchant de tous côtés, bannières en tête ?

Finalement 340 orphéons répondent à l’appel et 272 seront présents, comptant 5000 participants.

Aux côtés des orphéons civils on trouve des orphéons militaires. »

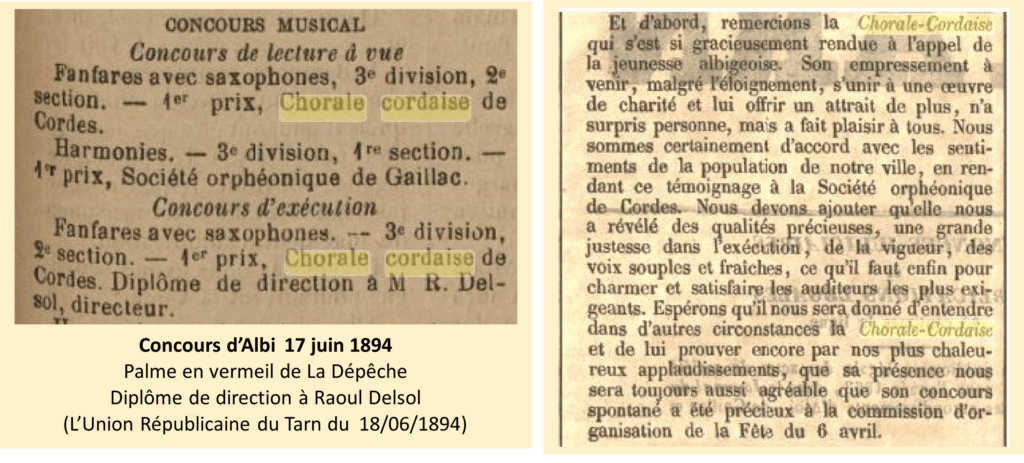

(29 membres, directeur M.Bouzinac) . « En 1874 le premier président de la nouvelle société est M. Oscar Rivenc, ancien maire… Le directeur est M. Auguste Bouzinac, il le restera jusqu’en 1883. Sous sa direction la société participera aux concours de Figeac en 1880, Gaillac en 1881 et Albi en 1882. » A Figeac la Chorale remporte le 2ème prix et à Gaillac le 1er prix. (La France chorale n°65 du 13/08/1881)

30 avril 1883 : arrêté de création de la nouvelle société « Chorale Cordaise »

Le 31 janvier 1883 est proposée une réorganisation de la société, avec un nouveau règlement.

Le 17 avril une demande de fondation de la société est adressée au préfet :

« … cette société naissante fondée avec l’approbation et sous le patronage de M. le maire de Cordes, président honoraire et de M. Jauzion, notre vénérable curé et avec les sympathies hautement avouées de toute la population compte déjà plus de 70 chanteurs et 90 membres honoraires souscripteurs composant l’élite de la société cordaise, elle s’occupe exclusivement de l’étude des morceaux des Grands Maîtres, sacrés ou profanes… »

Le 30 avril 1883 est publié l’arrêté de création. Le maire, Oscar Rivenc, est à nouveau président de la Chorale. L’article 2 précise : « Dans les réunions de la société les discussions politiques ou religieuses demeurent formellement interdites. » Les 21 membres fondateurs sont : Bégué Adon, Bouzinac Auguste, Cayrou Emile, Irissou Elie, Ruffel Louis, Bonneviale Joseph, Barasc Emile, Salarnié Hubert, Prunet Aristide, Rossignol Isidoe, Marty Abel, Lacassagne Fortuné, Doumayrou Louis, Rossignol Pierre, Imbert Némorin, Salarnié Némorin, Mourlhou Henri, Targuebayre Joseph, Arnail Adrien, Comte Moïse, Thouron Edouard.

Le 18 août 1883 la société participe aux fêtes de Castres, parmi 51 sociétés, elle présente une fanfare de 31 membres qui jouent « une nuit à Grenade » de Dievolf et « L’Africaine » de C. de Rochefort. (L’Avenir du Tarn n° du 19/08/1883). En 1886 le Tarn compte 30 sociétés orphéoniques réparties sur 19 communes.

« M.Bèque sera directeur de 1883 à 1886 et la société participera au concours de Toulouse en 1885. En 1886 M. Vital succède à M.Bèque et sera directeur jusqu’en 1890. La société participera sous sa direction au concours de Pamiers en 1888. » où elle obtiendra le 3ème prix des fanfares sans saxophones (Bulletin orphéonique du 26/08/1888).

La Chorale se produit le 21 mai 1885 au concours musical de Toulouse (concours d’exécution) et le 29 juin.

1887 où elle reçoit le 1er prix, médaille de vermeil. (Le Petit Républicain de Toulouse et du Midi, n° 489 et n° 1302)

Fêtes du 14 juillet 1885 à Cordes : « La Chorale Cordaise a, comme toujours en pareille circonstance, prêté son concours à la municipalité. Nous l’avons applaudie avec plaisir… plusieurs amateurs ont ensuite charmé par leurs chants patriotiques les membres du banquet et les nombreux curieux qui n’ont cessé de stationner autour de la Halle : nous citerons entr’autres M. Marty fils qui nous a donné quelques couplets de la Marseillaise et Elle vivra la République… (Union Républicaine du Tarn du 18 juillet 1885 n°83)

Union Républicaine du Tarn 19 juillet 1887, n°86 : « Après divers chants patriotiques que nous ont fait entendre plusieurs amateurs, parmi lesquels nous citerons en particulier le jeune Marty, la Chorale Cordaise s’est de nouveau fait entendre et a enlevé avec un brio remarquable les morceaux couronnés à Toulouse… »

Au concours de Pamiers, le 25 août 1888, catégories fanfares sans saxophone, la Chorale reçoit le 3ème prix (La Démocratie de l’Ariège, n° 31). Une invitation de la ville de Caussade est adressée pour participer au « Festival concours » du 23 septembre 1888, au titre de « réciprocité de voisinage ».

« En 1893 Raoul Delsol, alors âgé de 24 ans seulement sera nommé directeur. Il restera à la tête de la société jusqu’en 1946, soit plus de cinquante ans ! sous sa direction la participation aux concours continuera… » La chorale est mise en sommeil en été en raison des travaux des champs et plusieurs musiciens sont ménestriers et assurent le dimanche les fêtes de village.

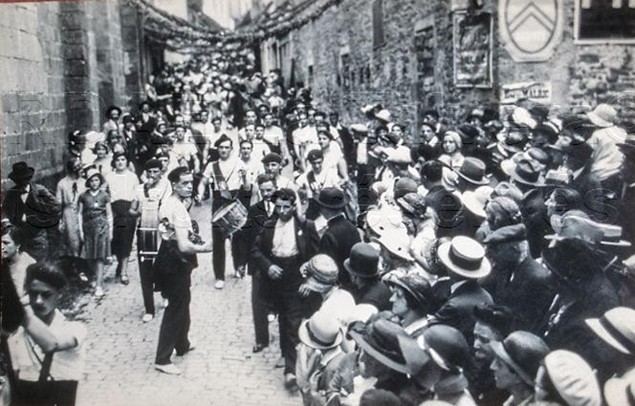

« … Les 7,8 et 9 août 1897 de grandes fêtes musicales sont organisées à Cordes par l’Harmonie. Le conseil municipal accorde une subvention de 200 F à la société. »

Le 21 août 1898 la Chorale se produit aux fêtes de Fenayrols. (T. et G.) Elle est prise en photo par Amélie Gallup. (voir annexe) Le Journal du Tarn et Garonne du 25/08/1898 relate : « Dimanche dernier nous avons eu la bonne fortune d’y trouver la Chorale Cordaise, composée de trente-quatre musiciens, dont les succès ne sont plus à compter ; sa magnifique bannière du reste, témoigne largement de ses luttes victorieuses.

Comment n’en serait-il pas ainsi avec un groupe pareil, sous l’habile direction de M. Delsol. Le parc de l’hôtel et l’hôtel lui-même, brillamment illuminés à l’acétylène, ont été le rendez-vous d’un essaim de jeunes filles descendues des causses ou venues de Saint Antonin, et s’en sont donné à cœur-joie dans les danses, dirigées par la fanfare. C’était superbe d’entrain et de gaieté. »

Dans son numéro du 31 juillet 1899, le bulletin orphéonique du Petit Journal relate le concours musical de la ville de Cette (Sète) où le premier prix est attribué à la Chorale Cordaise.

« … Le 24 septembre 1899 la musique accompagne le conseil municipal qui assiste à l’inauguration d’un troisième four à la verrerie ouvrière d’Albi. » La présence de Jean Jaurès est actée. Cette participation de la Chorale a été difficile à mettre en œuvre, pour des raisons financières (ressources épuisées par le concours de Cette), un manque de musiciens. La société se réunit en assemblée générale et annonce qu’elle ne pourra participer. Mais aussi « plusieurs de ses membres ayant déclaré dans une réunion qu’ils ne voulaient aller faire de la musique là où étaient les députés socialistes ». Le conseil municipal de Cordes menace de ne pas verser la subvention de 200 F qu’il avait attribué, et qui est finalement mandatée en novembre par le sous-préfet de Gaillac au trésorier qui est le vétérinaire Gaston Barasc).

Le 5 mai1907 est organisée à Cordes une fête mutualiste sous les auspices de toutes les sociétés de secours mutuels et de prévoyance du canton (Saint-Eutrope à Cordes). La Chorale en est un des organisateurs. (Le Démocrate du Tarn n° 49). Le 9 juillet 1908 la Chorale participe au grand festival de musique de l’Exposition de Toulouse et reçoit une prime de 200F (Le Petit Journal n°16670), elle jouera pour les fêtes de la Bouteillerie et de Sainte-Cécile.

Le 8 juin 1913 a lieu la Fête du Pays Albigeois, à 14H au Jardin National est donné un grand concert ; la Chorale Cordaise dirigée par Raoul Delsol donne la Polonaise de concert (Paul Vidal), l’ouverture de la reine d’un jour (Adam) et les fantoches (Coquelet) (le Démocrate du Tarn n°21)

« Comme toutes les autres sociétés l’Harmonie Cordaise a connu entre 1914 et 1919 une période de sommeil due à la Première Guerre Mondiale et à la mobilisation de la plupart de ses éléments. »

Les 12, 13 ,14 et 15 août 1922 ont lieu les Fêtes du VIIème centenaire de la Cité Cordaise. La Chorale donne un concert, le dimanche 13 août, sur la Bride, en compagnie de la musique de la 32ème Division, et le lundi 14 août un concert artistique avec le concours d’artistes de la Comédie Française, de l’Odéon, du Théâtre Sarah-Bernard, des Variétés… Le 5 mai 1923 l’Harmonie donne un concert artistique dans la grande salle du café Delsol, permettant à de jeunes débutants de montrer d’excellentes dispositions. (Le Démocrate du Tarn n°18).

« En 1924 Cordes vit une période assez prospère grâce au tourisme naissant et à la broderie encore en activité. Aussi les fêtes marquant le cinquantenaire de l’Harmonie qui se déroulent les 9, 10 et 11 août 1924 connaissent-elles un grand succès. M. Raymond Boyer, avocat, est alors président de la société et Raoul Delsol le chef de musique… » (Raymond Boyer, docteur en droit, était bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulouse)

Musicales et Chorales d’Henri

Andrieu (1957)

« C’est au cours des années 1920-1930 que la société fut à son apogée. En 1926 elle participe évidemment aux grandes fêtes de la Broderie qui se dérouleront du 28 au 30 août inclus… en donnant un grand concert à La Bouteillerie. » « A partir de 1930 Cordes connait une période difficile, la broderie a beaucoup décliné et va disparaitre. Le chômage sévit et les jeunes s’expatrient pour aller chercher du travail ailleurs. Les effectifs de l’Harmonie cordaise diminuent. La guerre de 1939-1945 lui porte un coup sévère dont elle ne se relèvera pas.

Certes, après la disparition de Raoul Delsol en 1946, elle survivra encore quelques années grâce au dévouement de MM. Viguier et Emile Berry qui en assureront successivement la direction.

Le 12 janvier 1950 M. Van Ackère est nommé président.

Le 14 février M. Viguier abandonne pour raison de santé ses fonctions de chef de musique et M. Emile Berry est désigné pour le remplacer. En 1952 M. Van Ackère décède et c’est M. Gaston Valat qui est élu président. Il sera le dernier. » « En 1962 la société est en sommeil et le 20 décembre les membres du bureau décident de vendre les vieux instruments (tous à l’ancien diapason) qui sont la propriété de la société ainsi que les partitions dont elle n’a plus l’usage. Ils sont cédés à l’harmonie de Réalmont pour la somme de 1 940 nouveaux francs.

Le 8 septembre 1963 le dernier acte du bureau de la société sera de confier à Madame Geneviève Dauphin, fille de Raoul Delsol, la garde de la bannière. Celle-ci l’a remise depuis au Musée Charles Portal. »

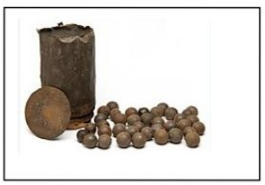

« piston » et sa boite, et le bugle (doré) de Gaston Valat

(Cliché Eric Lebédel)

Coll. Bernard Andrieu. Une médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales est attribuée aux instrumentistes, chanteurs ou chefs amateurs résidant en France et justifiant de vingt ans au moins de participation effective à une ou plusieurs sociétés musicales ou chorales régulièrement constituées. (J.O. du 30 juin 1939, p. 8246)

Témoignage en 2025 de Mme Valat, (fille de Gaston Valat) qui garde « d’excellents souvenir de l’Harmonie

municipale et de son esprit. Elle a participé à des répétitions, comme tout Cordes à l’époque dans les années 40 et 50. Les répétitions réunissaient souvent en spectateurs toute la jeunesse mixte de la Cité, se faisaient une fois par semaine à l’ancienne mairie et étaient dirigées par M. Delsol, propriétaire du café sur la Bride, puis par Gaston Valat.

M Delsol prenait sa mission très au sérieux et était exigeant. C’était un honneur très recherché de participer à l’Harmonie, honneur qui concernait souvent 2 générations : les Ferrassou, Gaston et Georges Valat…

Ils se préparaient beaucoup pour la Saint Michel, qui était leur point d’orgue. »

à la grosse caisse Louis Delsol dit Toto. (document La Talvera)

Fête à la Bouteillerie dans les années 1920. Orchestre de cuivres, avec de gauche à droite, derrière : Maurice (coupé : serveur au café Ferran), Monsieur Fougère (derrière à gauche), ?, Gilbert Lacroux à la basse (marqué d’une croix). Monsieur Cordier est au milieu en bas. (document La Talvera

cliché Amélie Galup www.images-grandpalaisrmn.fr – (Code cliché 07-534611-Inventaire GLP00074)

(document La Talvera)

M. Emile Berry (document La Talvera)

Bibliographie :

(1) Leclerc, Jean-Baptiste – Essai sur la propagation de la musique en France, sa conservation et ses rapports avec le gouvernement, Paris, 1972

(2) Le Journal de Paris du 6 brumaire an VII (27 octobre 1796)

(3) Le Journal de l’Education, T.XIV, 1833 – p.316

(4) Véronique Legros – Cécile Lassave in La Revue des Amis de Cordes et du comtat cordais de juillet 2017

Cordes vue par Catherine Barrett

L’itinéraire de Philippe Laville,

soldat de Napoléon 1er, mort à léna

par Maurice Diéval

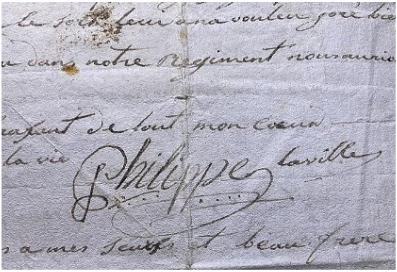

Philippe Laville et son frère Simon ont tous les deux été soldats de Napoléon 1°. Nous disposons de lettres authentiques écrites par ces soldats à leur famille. (1)

C’est la transcription de fragments des lettres de Philippe que nous proposons dans cet article.

Philippe Laville est né à Cordes le 17 mars 1784. Son père, Martial Antoine Laville est tailleur d’habits à Cordes, sa mère est Jeanne Lapisse (voir annexe). Recruté en 1805, il participera aux batailles d’Austerlitz et de léna où il sera tué. Il écrira 4 lettres.

Le recrutement de Philippe : les soldats de la Grande Armée

Il est recruté par le système de la conscription, à partir de ses 20 ans, sur la liste cantonale, par tirage au sort. Comme tous les jeunes de 20 à 25 ans, il doit payer « l’impôt du sang » pendant 5 ans. || est âgé de 21 ans et n’est pas assez fortuné pour acheter un remplaçant, d’autant que son frère est déjà soldat. Il est arrivé en garnison à Evreux (Eure) en juin 1805. || est chasseur au 10° régiment de chasseurs à pieds, 3ème bataillon. (2)

Première lettre : Il écrit cette première lettre le 7 messidor an 13 (26 juin 1805), lettre adressée au gendarme Rahou, gendarme impérial en résidence à Cordes. « … ne soyez pas en peine de moi, je suis dans une bonne compagnie, la meilleure de tout le régiment… nous sommes la moitié du département du Tarn … Je vous dirais que de 45 que nous sommes partis d’Alby, on a déserté 15 auparavant d’arriver. ll y a une loi pour faire de l’an 11 et de l’an 12 ceux qui ne sont pas tombés de sort pour faire tirer, on en demande 20 000 hommes de l’an 11 et l’an 12 et de l’an 13, 15 000 hommes…

« … je vous dirais que tous les jours, les gendarmes, selon les jours, on est mené 18 ou 20 de notre département de Tarn, on en déserte tous les jours et on les arrête en route. »

« … vous faites bien des compliments à toute la famille de Frespiès sans oublier ma bonne amie Roze et toutes mes sœurs, sans oublier toute la famille de Delsol et de Pierre Boyé et mon oncle François Rahou.… »

Deuxième lettre : en date du 29 thermidor an 13 (17 août 1805)

Philippe annonce qu’il est arrivé au camp de Sainte Mer près de Boulogne, après avoir passé 12 jours à l’hôpital d’ Evreux. Il a reçu une lettre de sa bonne amie Roze et il est heureux que sa famille ait fait sa connaissance : « je l’estime beaucoup, je l’ai toujours aimée, sa douceur, son naturel, sa docilité et sa modestie me conviennent beaucoup, quoique je suis éloignée d’elle, je l’aimerai jusqu’à la mort. ». «.… nous ne sommes arrivés que 10 à Boulogne, tous les autres ont déserté en partant d’Evreux.. Martin de Gaillac, Najac de Mouzieys, tous les autres sont du côté de Castres. Nouvialle a déserté avec Catala de Laguépie, je ne sais pas s’ils ont été arrêtés ou s’ils sont arrivés au pays… » (3)

Il est toujours chasseur, affecté au 1°’ bataillon, 4° » compagnie.

« … l’Empereur est arrivé et nous sommes bien tracassés, il fait faire beaucoup de préparation et on ne sait pas véritablement si c’est pour faire la descente en Angleterre, mais on se méfie, tous les jours on attrape des espions anglais et l’on doit les fusiller.. » (4)

« … je vais vous dire que j’ai écris à mon frère dont j’attends la réponse. je finis en vous embrassant de tout mon cœur, bien de compliments à mes sœurs et beau-frère et mon oncle François et sa femme ainsi que la famille de Delsol ainsi que François Delsol et sa femme sans oublier mon oncle Astoul et tous de sa maison ainsi que la mère de Praix et sa fille et à toute la maison de Frespiés et de toute la famille de Pierre Boyé et à tous ceux qui demanderont de mes nouvelles sans oublier le meunier du moulin de la Mothe d’Alby et toute sa famille et toute la famille de Bès d’Alby, je vous prie si mon frère a écrit de me donner son adresse le plus tôt possible. »

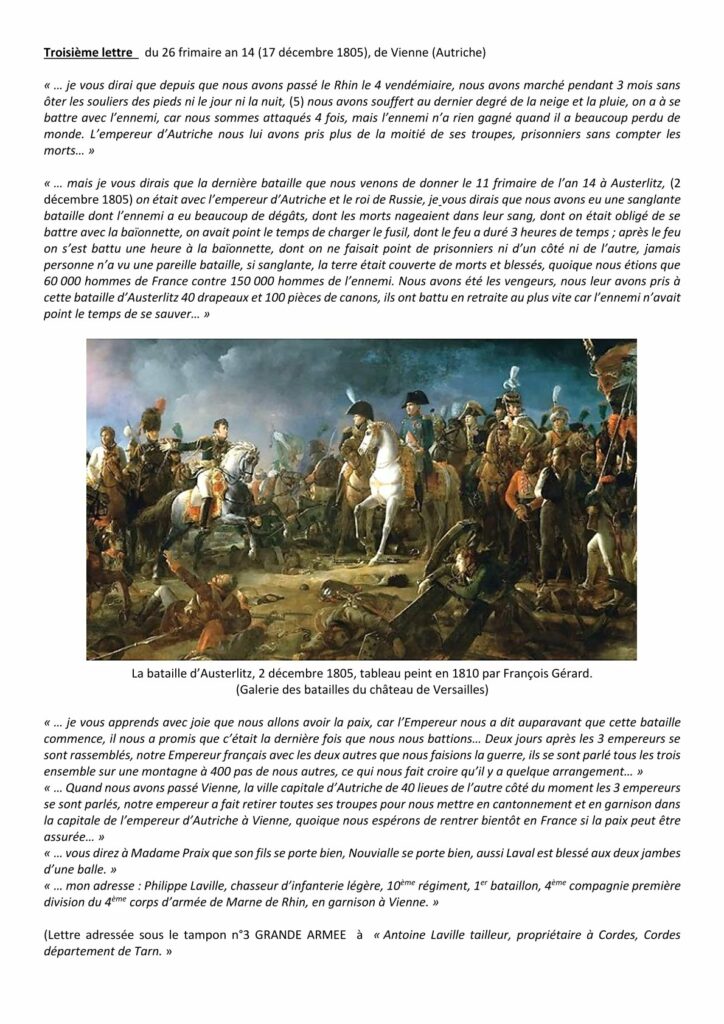

(Galerie des batailles du château de Versailles)

Troisième lettre du 26 frimaire an 14 (17 décembre 1805), de Vienne (Autriche)

« … je vous dirai que depuis que nous avons passé le Rhin le 4 vendémiaire, nous avons marché pendant 3 mois sans ôter les souliers des pieds ni le jour ni la nuit, (5) nous avons souffert au dernier degré de la neige et la pluie, on a à se battre avec l’ennemi, car nous sommes attaqués 4 fois, mais l’ennemi n’a rien gagné quand il a beaucoup perdu de monde. L’empereur d’Autriche nous lui avons pris plus de la moitié de ses troupes, prisonniers sans compter les morts… »

« … mais je vous dirais que la dernière bataille que nous venons de donner le 11 frimaire de l’an 14 à Austerlitz, (2 décembre 1805) on était avec l’empereur d’Autriche et le roi de Russie, je vous dirais que nous avons eu une sanglante bataille dont l’ennemi a eu beaucoup de dégâts, dont les morts nageaient dans leur sang, dont on était obligé de se battre avec la baïonnette, on avait point le temps de charger le fusil, dont le feu a duré 3 heures de temps ; après le feu on s’est battu une heure à la baïonnette, dont on ne faisait point de prisonniers ni d’un côté ni de l’autre, jamais personne n’a vu une pareille bataille, si sanglante, la terre était couverte de morts et blessés, quoique nous étions que 60 000 hommes de France contre 150 000 hommes de l’ennemi. Nous avons été les vengeurs, nous leur avons pris à cette bataille d’Austerlitz 40 drapeaux et 100 pièces de canons, ils ont battu en retraite au plus vite car l’ennemi n’avait point le temps de se sauver… »

« … je vous apprends avec joie que nous allons avoir la paix, car l’Empereur nous a dit auparavant que cette bataille commence, il nous a promis que c’était la dernière fois que nous nous battions. Deux jours après les 3 empereurs se sont rassemblés, notre Empereur français avec les deux autres que nous faisions la guerre, ils se sont parlé tous les trois ensemble sur une montagne à 400 pas de nous autres, ce qui nous fait croire qu’il y a quelque arrangement… »

« … Quand nous avons passé Vienne, la ville capitale d’Autriche de 40 lieues de l’autre côté du moment les 3 empereurs se sont parlés, notre empereur a fait retirer toutes ses troupes pour nous mettre en cantonnement et en garnison dans la capitale de l’empereur d’Autriche à Vienne, quoique nous espérons de rentrer bientôt en France si la paix peut être assurée… »

« … vous direz à Madame Praix que son fils se porte bien, Nouvialle se porte bien, aussi Laval est blessé aux deux jambes d’une balle. »

«… mon adresse : Philippe Laville, chasseur d’infanterie légère, 10ème régiment, 1er bataillon, 4ème compagnie première division du 4ème corps d’armée de Marne de Rhin, en garnison à Vienne. »

(Lettre adressée sous le tampon n°3 GRANDE ARMÉE à « Antoine Laville tailleur, propriétaire à Cordes, Cordes département de Tarn. »

Sources :

(1) Archives Robert Bosc : je remercie vivement Anne Bosc pour la remise des archives privées de son père.

(2) désertion : en cas de désertion, les soldats, s’ils sont repris, sont traduits devant un Conseil de Guerre ; les peines encourues sont pour tous une amende de 1 500F et une peine graduée selon les cas :

- peine des travaux publics, militaires ou civils

- peine du boulet : port d’un boulet de 8 livres rivé à une chaine de fer longue de 2,50 mètres, attachée à la taille du condamné, exécution de travaux spéciaux dans les grandes places de guerre pendant 8 heures par jour, le reste du temps enchainement en prison

- peine de mort, l’exécution du condamné par les armes s’effectue immédiatement après le rendu du jugement. Des amnisties existaient pour permettre aux soldats de revenir dans leur corps.

(C. Doucheux-Lefèvre, Revue du Nord, tome 58 n°229 1976)

(3) régiment d’infanterie légère (1796-1815) créé sous la Révolution à partir du régiment de Neustrie, régiment français d’Amiens.

(4) Pour se faire, il rassemble la majorité de son armée de terre, près de 100 000 soldats, autour de Boulogne-sur-Mer, au sein de camps toujours plus nombreux. La capitale de la Côte d’Opale est aussi choisie pour être le point de départ de l’expédition. Pendant plus de deux ans, les soldats se préparent à l’invasion, pratiquant des manœuvres et construisant des navires. L’objectif est de permettre à un maximum de soldats bien entrainés de monter sur un maximum de navires pour espérer marcher sur Londres. En effet, Napoléon, ne sous-estime pas la puissance anglaise qui, avec la France, est l’autre grande puissance européenne de l’époque. (https://patrimoines.pasdecalais.fr/)

(5) « Un épisode marquant eut lieu en 1805, avant la bataille d’Austerlitz : avertie l’après-midi du 29 novembre par l’empereur, l’armée du maréchal Davout se prépara pour parcourir 130 km presque sans repos et arriver au combat le 2 décembre au matin. Rien d’étonnant à ce qu’au terme de ces marches exténuantes les soldats se plaignent d’avoir « les pieds en sang. » (Paroles de grognards. 1792-1815.

{ Lettres inédites de la Grande Armée, de Jérôme Croyet, Gaussen, 2016.)

(6) blessures : « De nombreux blessés meurent des suites de leurs blessures, car les progrès de la médecine ne sont pas assez avancés pour éviter les infections. Sur l’ensemble des campagnes napoléoniennes de 1799 à 1815, on estime les pertes humaines à 900 000 soldats » (https://napoleon.org)

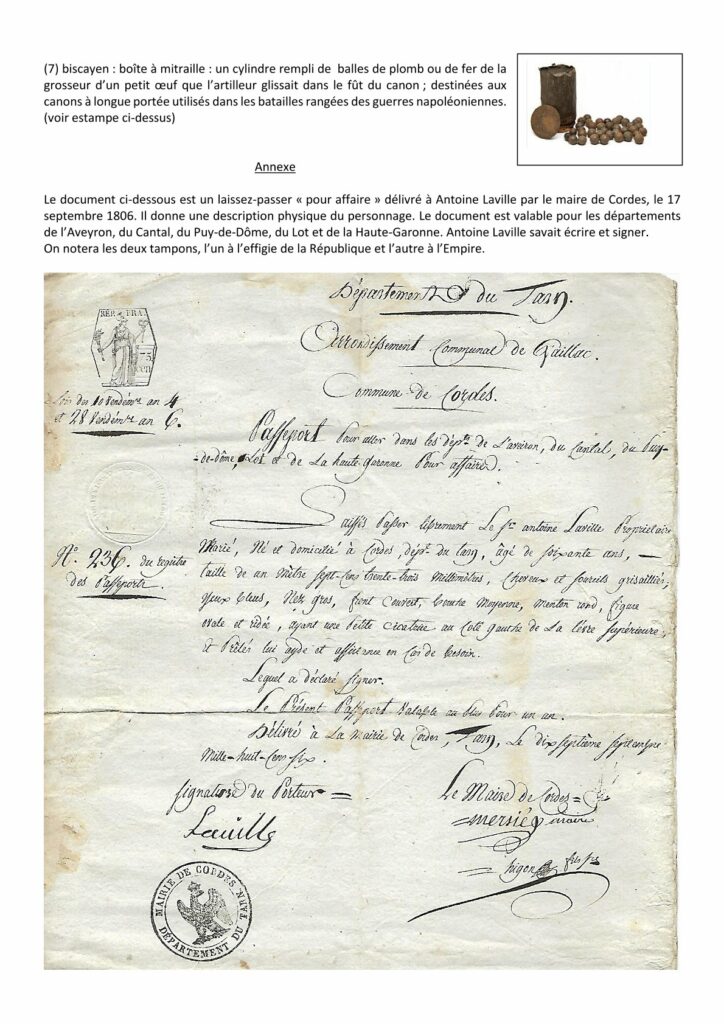

(7) biscayen : boîte à mitraille : un cylindre rempli de balles de plomb ou de fer de la grosseur d’un petit œuf que l’artilleur glissait dans le fût du canon ; destinées aux canons à longue portée utilisés dans les batailles rangées des guerres napoléoniennes.

(voir estampe ci-dessus)

Annexe

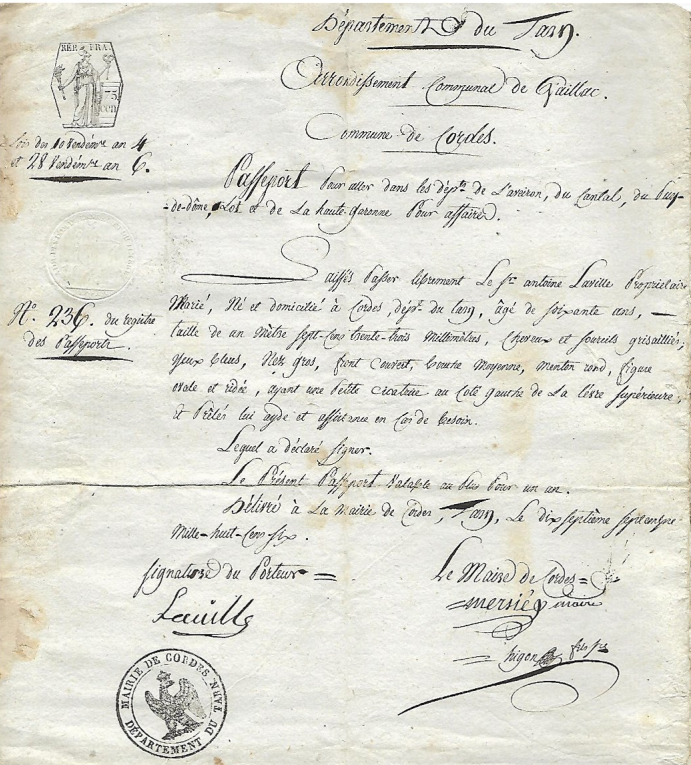

Le document ci-dessous est un laissez-passer « pour affaire » délivré à Antoine Laville par le maire de Cordes, le 17 septembre 1806. Il donne une description physique du personnage. Le document est valable pour les départements de l’Aveyron, du Cantal, du Puy-de-Dôme, du Lot et de la Haute-Garonne. Antoine Laville savait écrire et signer.

On notera les deux tampons, l’un à l’effigie de la République et l’autre à l’Empire.